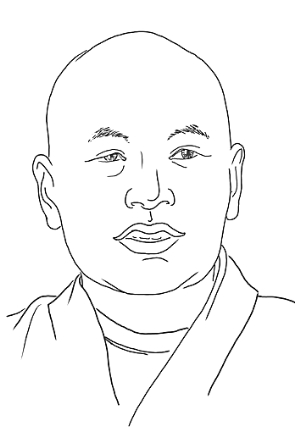

济群法师 沩仰宗第十代传人,戒幢佛学研究所所长,闽南佛学院研究生导师,中国社科院佛教研究中心特邀研究员

目前,整个社会最大问题就是人的心态失衡。所以,对各种心理问题的疏导、调节和改善,不再局限于部分人群,而是全社会的当务之急。作为佛弟子,我们对此有着不可推卸的责任。

但仅仅这样还不够,面对如此庞大的人群,我们的努力不过是杯水车薪。更何况,很多人对佛教充满误解与隔阂。鉴于这样的现实,有必要和心理学及社会各界有识之士携手合作,共同探讨,以期找到最易为社会大众所接受的,治标和固本相结合的改良方式。

我们目前所接触的心理学,主要是西方心理学,至今不过百余年历史。而有着两千五百多年历史的佛教,自古也有心学之称,因为它所关注的正是人类心灵。在佛典中,有大量关于心的教言,如“心生则种种法生”、“心净则国土净”等。仅《大正藏》中,提及“心”之一字的即有四十多万处。可见,佛教正是以心作为认识世界和修行解脱的立足点。

当年,佛祖释迦牟尼见性成佛,他所成就的并不是外在的什么,不是羽化成仙,亦非长生不老,而是对心性的透彻认识,对迷惑、烦恼的彻底解除。用佛教的话来说,是证悟了心的本质——也就是明心见性。

佛陀成道后,为我们留下了大量言教,后结集为经律论三藏,流传至今。所有这些经典及经典所开示的修行法门,都是教导我们解除无始以来的迷惑烦恼。换言之,就是启动心的正向能力,以此对治负面情绪。事实上,这种负面情绪正显现出越来越不容忽视的影响和破坏力。近年来迅速蔓延的一些网络用语,如郁闷、崩溃、纠结等,无不是负面情绪恣意生长、不断侵占心灵空间的表现。若不及时对治,就会出现失控的局面。

对个人来说,心是幸福安乐的根本;对社会来说,心又是和谐安定的所系。所以,调心不仅是个人的需要,也是整个社会的需要。

佛教在印度经过声闻乘到菩萨乘的弘扬,后流传各地,形成南传、汉传、藏传三大语系及众多宗派。虽然各语系和宗派的佛教呈现出变化多端的面貌,但主要内涵无非是两方面,一是见地,二是禅修。或者说,是理论和实践。

见地的作用,是帮助我们正确认识内在心灵及外在世界。人最大的问题,就是不了解自己。或许有人觉得奇怪,我们最熟悉的就是自己,难道还有什么不了解的吗?那么,你知道生从何来,死往何去吗?知道我们每天念念不忘的那个“我”是什么吗?知道那些剪不断、理还乱的烦恼藏身何处吗?如果不知道答案,我们不过是这个世界的茫然过客,除了随业流转,丝毫也不能改变什么。

改善生命的关键,正取决于我们对自身的认识程度。就像医生需要了解身体的病变状况方能对症下药那样,我们也要了解内心的种种问题,才能有的放矢地予以解决。但仅仅了解是不够的,还须通过相应的技术来落实,使这些见地真正发挥作用。禅修的方法就相当于技术,这是帮助我们调整并改善内心的一门特殊技术。否则,我们即使能认出烦恼,但没有对敌的经验和武器,依然会在和烦恼的对垒中束手无策,败下阵来。

近百年来,西方心理学界也纷纷吸收佛法义理及禅修方法,运用于心理学的研究及临床治疗,并取得了令人注目的成果。可以说,这既为现代心理学的发展注入了强劲动力,也为弘扬佛法开辟了道路。(来源于东方早报)